为应对这一问题,科研人员加强对抗体生产和质量控制的研究,同时采用多克隆抗体或多批次验证的方法。另一方面,随着研究深入到单细胞和亚细胞水平,传统免疫沉淀技术在灵敏度和分辨率上略显不足。为此,微流控芯片技术与免疫沉淀的结合应运而生,实现了微量样本中生物分子的高效分离与分析。展望未来,免疫沉淀技术将持续与其他前沿技术深度融合,如人工智能辅助的数据分析,有望在海量的实验数据中挖掘出更多生物分子相互作用的潜在规律。免疫沉淀技术将继续在生命科学的征程中发光发热,推动我们对生命本质的认知迈向新的高度。在病毒学研究中,免疫沉淀用于分离病毒抗原,为疫苗开发及病毒检测提供关键支持。南京蛋白免疫沉淀磁珠原理

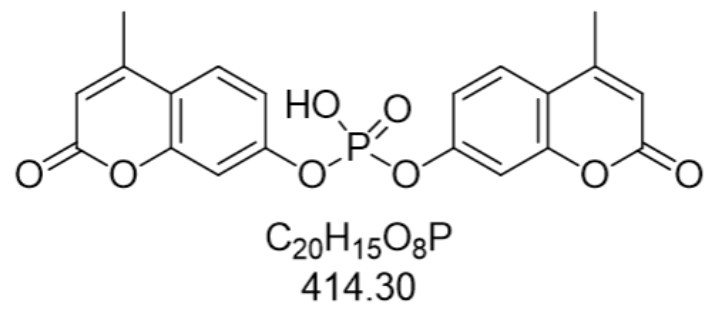

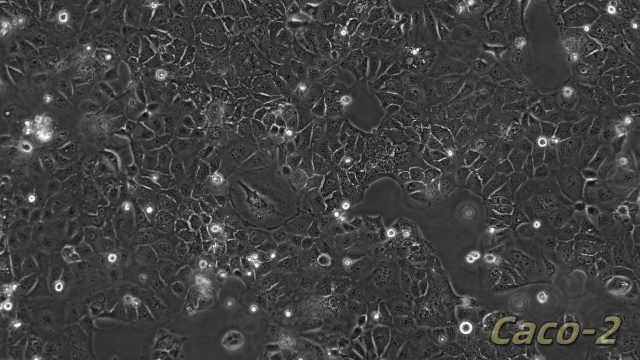

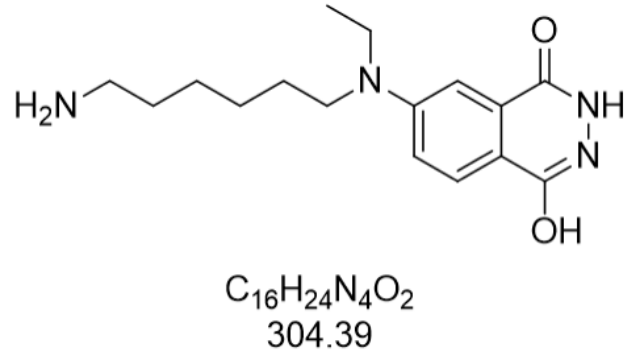

在实验体系中,当向含有目标蛋白的生物样品(如细胞裂解液、组织匀浆等)加入特异性抗体后,抗体迅速与目标蛋白相互作用,形成抗原 - 抗体复合物。为了从复杂的样品中分离出这一复合物,通常会引入固相载体,如 Protein A/G 磁珠或琼脂糖珠。这些珠子表面的 Protein A 或 Protein G 能与抗体的 Fc 段特异性结合,通过离心或磁力分离等操作,就可以将抗原 - 抗体复合物从样品中沉淀出来,从而实现对目标蛋白的富集与纯化 。IP 免疫沉淀的实验流程包含多个关键步骤。南京蛋白免疫沉淀磁珠原理蛋白质组学研究依赖免疫沉淀,借此鉴定蛋白间相互作用,解析复杂生命活动机制。

在生命活动的微观舞台上,蛋白质绝非孤立行事,它们相互协作,构成了复杂而精密的蛋白质相互作用网络,共同调控着细胞的各项生理功能。Co-IP 免疫沉淀(Co-Immunoprecipitation,免疫共沉淀)技术,正是科研人员用以解析这一神秘网络的有力工具,在生命科学研究中占据着举足轻重的地位。Co-IP 免疫沉淀的原理基于细胞内蛋白质之间天然存在的相互结合关系,以及抗原 - 抗体的特异性识别。细胞内众多蛋白质通过结构域的相互作用形成复合物,共同执行生物学功能。

另一方面,该技术特异性强,基于抗原 - 抗体的特异性结合,能够准确捕获目标蛋白,有效减少非特异性干扰,为后续的分析提供可靠的样本。然而,IP 免疫沉淀也存在一些局限性。抗体的质量和特异性对实验结果影响巨大,若抗体特异性不佳,容易导致非特异性结合增多,干扰实验结果的准确性。此外,实验条件的优化较为复杂,不同的样品类型和研究目的,需要对裂解液成分、抗体用量、孵育时间和温度等参数进行精细调整,以获得比较好实验效果。在应用方面,IP 免疫沉淀广泛应用于蛋白质功能研究、蛋白质翻译后修饰分析以及疾病机制探索等领域。开展 Protein A/G 免疫沉淀实验,关键在于抗体选择与实验条件优化。

在分离复合物阶段,固相载体的质量与特性直接影响分离效果。如磁珠的磁响应性、表面修饰等因素,都关乎能否快速、纯净地分离出目标复合物。在新兴的基因领域,免疫沉淀技术正发挥着前沿作用。研究人员利用它来研究病毒载体与宿主细胞蛋白的相互作用,以优化载体设计,提高基因传递效率和安全性。在神经科学的神经环路研究中,免疫沉淀用于分析特定神经元亚型中蛋白质的相互作用,助力理解神经信号在复杂网络中的传导机制。然而,免疫沉淀技术也面临诸多挑战。一方面,抗体的批次间差异可能导致实验结果的不一致性。在病毒机制研究中,免疫沉淀揭示病毒蛋白与宿主蛋白关联,为抗病毒药物研发奠基。北京IP免疫沉淀选磁珠还是琼脂糖珠

临床诊断领域,免疫沉淀通过检测特定抗原抗体复合物,为疾病早期筛查提供有力工具。南京蛋白免疫沉淀磁珠原理

随后,引入一种固相载体,如蛋白 A 或蛋白 G 偶联的琼脂糖珠。这些固相载体能够与抗体的 Fc 段结合,从而将抗原 - 抗体复合物从溶液中沉淀下来。经过多次洗涤步骤,去除未结合的杂质,通过适当的方法,如加热或添加洗脱缓冲液,将目标分子从复合物中释放出来,以便后续的分析检测。免疫沉淀技术在多个领域有着广泛的应用。在基础科研中,它常被用于研究蛋白质 - 蛋白质相互作用,通过捕获与目标蛋白相互结合的其他蛋白,绘制蛋白质相互作用网络,有助于揭示细胞内复杂的生物学过程。南京蛋白免疫沉淀磁珠原理

文章来源地址: http://yyby.m.chanpin818.com/swzp/qtswzp/deta_26878384.html

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

[VIP第1年] 指数:3

[VIP第1年] 指数:3